Dieses Jahr war ich zum ersten Mal im Périgord im Südwesten Frankreichs. Und ich muss sagen, wenn Gott mir den Auftrag gegeben hätte, die perfekte Binnenlandschaft zu erschaffen, dann hätte das Ergebnis so ausgesehen wie das Périgord. Ich war und bin immer noch schockverliebt: Wunderschöne Landschaften, unzählige Schlösser – eins davon schöner als das andere, opulentes Grün überall, pittoreske Flüsse und das Essen erst. Wer im Périgord nicht zunimmt, dem ist nicht zu helfen. Kleines Beispiel gefällig. Die guten alten Erdbeeren habe ich dort erst richtig entdeckt. Der Geschmack war so anders als der all der Früchtchen, die ich schon hier und woanders gegessen habe. Von den Kunstwerken in den Patisserien muss ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Käse und Baguette waren natürlich leckerer Standard. Ach ich komme ins Schwelgen…

Weiterlesen

Man ist nur sicher, wenn alle sicher sind

Foto: Etienne Girardet auf unsplash.com

Was ist Solidarität eigentlich genau? Was kann sie leisten? Wann handeln wir solidarisch? Und wann nicht? Antworten auf diese Fragen hat mir der Philosoph und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Robin Celikates im Interview für das Magazin dialog gegeben.

Solidarität ist ein sehr abstrakter Begriff, zu dem man unterschiedliche Definitionen finden kann. Wie würden Sie Solidarität beschreiben?

Solidarität ist ein relativ vager Begriff, der von politischen Akteuren, von der EU, von der Regierung, von vielen Medien und sozialen Bewegungen auf sehr unterschiedliche Weise und zum Teil auch auf widersprüchliche Weise verwendet wird. Man wird wahrscheinlich den Streit um die richtige Definition von Solidarität nicht ganz auflösen können. Was hilft, ist Solidarität erstmal abzugrenzen von benachbarten Begriffen, wie beispielsweise Hilfsbereitschaft oder, im religiösen Kontext, Barmherzigkeit. Sie überlappen mit Solidarität, weil man auch bei ihnen die Vorstellung hat, mit anderen Menschen in Not zusammenzustehen. Dieses Zusammenstehen ist sehr wesentlich für die Begriffsgeschichte von Solidarität. Allerdings ist Solidarität schon von vornherein mehr auf Symmetrie ausgerichtet, also darauf, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, zusammenstehen und zusammen auch eine gemeinsame Herausforderung annehmen und zu bewältigen versuchen.

Bei Hilfe und Barmherzigkeit steht auf der einen Seite der Helfer, auf der anderen Seite die klar definierte Gruppe, der geholfen werden muss und die relativ passiv bleibt. Die Beziehung ist asymmetrisch. Hierbei geht es weniger um die strukturellen Hintergrundbedingungen, die dazu geführt haben, dass diese Situation aufgetaucht ist.

Weiterlesen

Zweifel

Die letzte Ausgabe des Diakonie-Magazins dialog stand unter dem Motto „Abschied“. Dafür habe ich mit Karin Kubusch aus Berlin gesprochen. Sie war 37 Jahre lang Mitglied der Zeugen Jehovas. Wegen ihres Austritts haben ihre Kinder und Enkelkinder den Kontakt zu ihr abgebrochen. Ein Gespräch, das mich emotional sehr berührt hat.

Frau Kubusch, was hat Sie zu Beginn an den Zeugen Jehovas begeistert?

Ich wurde bereits 1977, zu DDR-Zeiten, Mitglied der Zeugen Jehovas. In der DDR hatten Kirche oder Glauben keine Bedeutung, es zählten die Werte des Sozialismus. Da ich immer pazifistisch dachte, hat mir gefallen, dass man bei den Zeugen eine Gemeinschaft findet, in der jeder für jeden sorgt, in der man alles gemeinsam tut. Die Brüderlichkeit, die Freundlichkeit, die Verbundenheit der Mitglieder haben mich überzeugt. Und ich dachte, dass man dort im Großen und Ganzen nach den Vorgaben der Bibel leben würde. Ihr Mann wurde erst später Zeuge Jehovas. Mein Mann ist erst vier Jahre nach unserer Heirat in die Organisation eingetreten. Er hatte sich das erst mal mit Abstand angeschaut, sagte dann aber: „Ich kann mir ein Leben bei den Zeugen Jehovas vorstellen.“ Wir sind gemeinsam mit unseren Kindern diesen Weg gegangen und haben unsere Kinder nach den Regeln und Lehren der Zeugen Jehovas erzogen – immer in der Hoffnung und dem Glauben, dass wir damit auf der guten, der richtigen Seite sind.

Weiterlesen

Die Zukunft ist blau

Für die vorletzte Ausgabe des Diakonie-Magazins dialog habe ich Niko Paech interviewt. Ich finde seinen Ansatz der Postwachstumsökonomie total spannend und zukunftsweisend. Dementsprechend war ich sehr aufgeregt als ich persönlich mit ihm sprach. Und ja, er ist megaeloquent und superschlau, aber auch freundlich und unkompliziert. Hier kommt das Interview zu seinem Wirtschaftsmodell in voller Länge.

Postwachstumsökonom Niko Paech plädiert dafür, sich frei zu machen, von allem Wohlstandsschrott, damit die Menschheit eine Zukunft hat. Er lebt, was er an der Universität Siegen lehrt. Ein Interview.

Weiterlesen

Glück ist zum Prestige geworden

Für das Diakonie-Magazin dialog hatte ich das große Vergnügen, die Politologin, Autorin und freie Journalistin Juliane Marie Schreiber zu interviewen. In ihrer im letzten Frühjahr erschienenen Gesellschaftskritik „Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror der Positiven“ schreibt sie, dass das stetige Streben nach Glück uns daran hindert, unseren inneren Frieden zu finden. Statt alles Negative aus unserem Leben zu verbannen, sollten wir dunkle Gefühle und Emotionen zulassen und auch mal Nein sagen. Im Interview hat sie mir erklärt, warum sie positive Sinnsprüche nicht leiden kann, weshalb der Glückszwang eine Gesellschaft kaltherzig macht und was wirklich Zufriedenheit bringt.

Weiterlesen

Wirtschaft hacken

Im Hamburger Getränkekollektiv von Uwe Lübbermann zählt jede Meinung, alle Kollektivist*innen werden nach Einheitslohn bezahlt, und Kündigungen sind nahezu ausgeschlossen. Kann das funktionieren? Das wollte ich in einem Interview mit dem Gründer für das Diakonie-Magazin dialog herausfinden.

Ist das Premium-Kollektiv ein Modell, das Armut reduzieren kann?

Armut ist nichts, was einem passiert, sondern ist eine Entscheidung, die getroffen wurde. Aber nicht von den Menschen, die arm sind, sondern von anderen. Es gibt auf dieser Welt genug Ressourcen für alle. Diejenigen, die über die Ressourcen entscheiden, verfolgen aber nicht das Ziel „Wie verteile ich die Ressourcen am besten?“, sondern „Wie kann ich mir am meisten von den Ressourcen nehmen?“. Die Folge: Eine Handvoll Menschen hat so viel Besitz wie die Hälfte der ärmsten Weltbevölkerung zusammen.

Weiterlesen

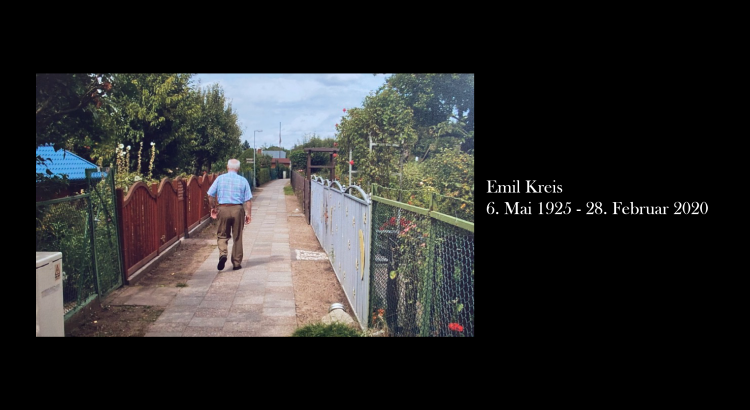

Damit etwas von ihm bleibt

Mein Onkel Emil wünschte sich immer ein einfaches Leben. Er wollte nie reich sein, nur genug Geld haben fürs Leben. Er wollte sich mit Dingen beschäftigen, die ihn interessierten, auch wenn das nur eine gelungene Dokumentation im Fernsehen war. Er wollte in seiner Wohnung bleiben, weil er sich darin auskannte und in ihr so viele Erinnerungen steckten. Er wollte keinen Streit, weil er Konflikte schwer aushalten konnte. Und er wollte Kontinuität, weil er Veränderungen noch schwerer ertragen konnte. Doch erst verlor er seine Frau, dann seine Vertraute, dann auch noch viele Freunde und Bekannte und zuletzt seinen Verstand. Seine Habe landete auf dem Müll, seine Asche in einem anonymen Armengrab. Die Erinnerung an ihn steckt nur noch in sehr wenigen Köpfen. Einer davon ist meiner. Und weil das Ende seines ohnehin nie einfachen Lebens so traurig war, habe ich seine Geschichte aufgeschrieben. Alles Gute zum Geburtstag, Emilio!

Mein Onkel ist verwirrt, verwahrlost und einsam gestorben. Ich glaube, dass viele den Nachbarn, den Patienten in der Hausarztpraxis, den Einkäufer im Supermarkt, den Besucher des Friedhofs, den alten Herrn aus dem Wrangelkiez in Berlin kannten. Weil sie ihn oft flanieren sahen oder vielleicht auch mal kurz mit ihm geplaudert haben. Als er nicht mehr seine Wohnung verließ, ist das aber keinem aufgefallen.

Weiterlesen

An ihrer Seite

Vor sieben Jahren erlitt Iris Arnold einen Herzinfarkt. Seitdem liegt sie im Wachkoma. Ihr Mann Jörn kümmert sich liebevoll um sie.

An einem ganz normalen Morgen vor sieben Jahren klagt Iris Arnold plötzlich über Schmerzen im linken Arm und in der Brust. Sie fühlt sich unwohl. Obwohl Iris Arnold examinierte Altenpflegerin mit einigem medizinischem Wissen ist, misst sie ihren Symptomen keine allzu große Bedeutung bei. Sie nimmt eine Schmerztablette und legt sich wieder ins Bett, um sich erstmal auszuruhen.

Weiterlesen

Ein Museum der Unordnung in der Langen Foundation

Die Langen Foundation ist eine private Kunststiftung, die außerhalb von Neuss zwischen Wiesen und Feldern liegt. Ich mag die puristische Architektur des Ausstellungsgebäudes, das aus Beton, Stahl und Glas besteht und das warme Licht in den großen Ausstellungsräumen. Die Ausstellungen dort sind immer irgendwie anders als die des restlichen Kunstbetriebs – weniger mainstreamig vielleicht. Deshalb ist es dort wahrscheinlich auch nie richtig voll. Und nach dem Ausstellungsbesuch kann man noch prima durch die Landschaft spazieren. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall.

Weiterlesen

Warum ist Stierkampf in Spanien bloß immer noch so populär?

Ich liebe Tiere. Alle Tiere. Ich will jede Katze streicheln, und selbst Stinkwanzen befördere ich per Glas und Bierdeckel nach draußen. Natürlich bin ich wegen meiner Tierliebe auch schon seit bald 30 Jahren Vegetarierin. Und ich freue mich sehr, dass immer mehr Menschen ihren Fleischkonsum reduzieren. Und auch Tierschutz steht öfter auf der öffentlichen Agenda als noch vor wenigen Jahre. Zumindest in meiner Bubble.

Anders sieht es aus, wenn ich mich außerhalb dieser Bubble bewege. Das habe ich festgestellt, als ich Anfang Oktober in Andalusien Urlaub gemacht habe. Zwei Tage Sevilla standen unter anderem auf dem Plan – zufälligerweise fiel ein Tag auf den spanischen Nationalfeiertag. An diesem Tag strömten die Sevillaner:innen in die Stierkampfarena: aufgehübscht in sportivem Chic. Die Herren in Chinos, Poloshirt oder Hemd und Slippern, die Damen in High Heels und Röcken, die Haare perfekt onduliert. Auch Familien mit kleineren Kindern und Jugendgruppen waren dabei. Und wie bei einem Kinobesuch wurden für die Corrida Tüten mit Snacks und Getränken in die Arena getragen. Nicht zu vergessen die Sitzkissen, deren Stoff, einem Dresscode für Corrida-Kissen folgend, stets in den spanischen Nationalfarben rot und gelb gestreift und von einem ledernen Trageriemen gesäumt waren. Ein großes Event also.

Weiterlesen