Mein Onkel Emil wünschte sich immer ein einfaches Leben. Er wollte nie reich sein, nur genug Geld haben fürs Leben. Er wollte sich mit Dingen beschäftigen, die ihn interessierten, auch wenn das nur eine gelungene Dokumentation im Fernsehen war. Er wollte in seiner Wohnung bleiben, weil er sich darin auskannte und in ihr so viele Erinnerungen steckten. Er wollte keinen Streit, weil er Konflikte schwer aushalten konnte. Und er wollte Kontinuität, weil er Veränderungen noch schwerer ertragen konnte. Doch erst verlor er seine Frau, dann seine Vertraute, dann auch noch viele Freunde und Bekannte und zuletzt seinen Verstand. Seine Habe landete auf dem Müll, seine Asche in einem anonymen Armengrab. Die Erinnerung an ihn steckt nur noch in sehr wenigen Köpfen. Einer davon ist meiner. Und weil das Ende seines ohnehin nie einfachen Lebens so traurig war, habe ich seine Geschichte aufgeschrieben. Alles Gute zum Geburtstag, Emilio!

Mein Onkel ist verwirrt, verwahrlost und einsam gestorben. Ich glaube, dass viele den Nachbarn, den Patienten in der Hausarztpraxis, den Einkäufer im Supermarkt, den Besucher des Friedhofs, den alten Herrn aus dem Wrangelkiez in Berlin kannten. Weil sie ihn oft flanieren sahen oder vielleicht auch mal kurz mit ihm geplaudert haben. Als er nicht mehr seine Wohnung verließ, ist das aber keinem aufgefallen.

Er selbst hätte dazu wohl so etwas gesagt wie: „Aus den Augen, aus dem Sinn.“ Wie viele Menschen der Kriegsgeneration wollte auch er nicht so gerne Persönliches von sich preisgeben. Um doch etwas zu Gesprächen beizutragen, griff er dann auf solche Plattitüden zurück, die vage bleiben und durch die man sich vom Gesagten, vielleicht sogar von der Person, die etwas gesagt hat, distanzieren kann, aber dennoch höflich bleibt. Keine Angriffsfläche bieten. Unauffällig bleiben. Das war sein Lebensmotto.

Ich war seine Nichte, aber zu weit entfernt von ihm: Ich lebe in Düsseldorf, er lebte in Berlin, er entstammte einer anderen Generation, und wir sprachen nie über Persönliches. Deshalb hatten wir zwar nie ein inniges Verhältnis, aber wir mochten uns. Meiner Mutter, seiner jüngeren Schwester, die selbst auch nie gerne über ihre Gefühle oder Probleme gesprochen hat, stand er zumindest im Alter nah. Sie, die vor einem halben Jahrhundert Berlin verlassen hatte, um Glück und Wohlstand in Schwaben zu suchen und es dort nie gefunden hatte, besuchte ihn in ihren Mittsiebzigern jeden Sommer für ein paar Wochen. Man muss sich wohl nahestehen, wenn man es zusammen wochenlang in einer kleinen 1-Zimmer-Wohnung aushält, ohne sich an die Gurgel zu gehen.

Gemeinsam nicht einsam

Für beide waren es diese Wochen, in denen sie in Erinnerungen an ihre verlorene Heimat Bessarabien, ihre Familie und ihre Jugend vereint waren. Beide waren längst verwitwet. Ich war schon längst aus dem Haus, und mein Onkel hatte keine Kinder, die ihn aus seiner Isolation hätten reißen können. In dieser Auszeit von ihrer alltäglichen Einsamkeit unternahmen sie kleine Ausflüge, gingen in Cafés und erledigten die täglichen Besorgungen gemeinsam. Und bestimmt tauschten sie sich auch aus über das Schlimme, das ihnen in ihrem Leben widerfahren war. Wenn ich während dieser Zeit mit meiner Mutter telefonierte, war sie immer gut gelaunt, fast ausgelassen. Alle Sorgen waren weit, und auch das Alter schien erträglicher für sie. Ich denke, dass es meinem Onkel ähnlich ging.

Für beide war der Verlust der Partnerin bzw. des Partners Segen und Fluch zugleich. Sowohl mein Onkel als auch meine Mutter haben eine Person geheiratet, die ihnen nicht guttat. Heute würde man wohl von toxischen Beziehungen sprechen. Und beide haben ihr Leben komplett an ihrer und ihrem Ehepartner:in ausgerichtet. Als diese starben, war dies erleichternd, weil die aufreibende Pflege endlich ein Ende fand, aber ihr Tod riss auch ein Loch in ihr Leben: Sich um sich selbst zu kümmern und es sich gut gehen zu lassen, das hatten sie nie gelernt. Was sie stattdessen wählten, waren Einsamkeit und Rückzug. Denn sie wollten niemandem zur Last fallen. Meine Mutter bekam Depressionen, und ich glaube, dass das auch bei meinem Onkel der Fall war.

Kontaktabbruch aus Sturheit

Mit etwa 80 Jahren wurde meiner Mutter die Reise nach Berlin zu beschwerlich. Mein Onkel hatte sich die Fahrt nach Baden-Württemberg nie zugetraut. Rückzug macht ängstlich. Die beide telefonierten jetzt viel, was nicht immer einfach war, weil mein Onkel schwerhörig war und ihm das Einsetzen des Hörgeräts verhasst. Irgendwann zerstritten sich die beiden Dickköpfe über eine Nichtigkeit, und wie immer in der Familie reagierten die Streithähne mit Kontaktabbruch: Man kann nicht verletzt werden und bewahrt sich seine Würde, wenn man sich zurückzieht, so ihr Credo. Auf Kränkungen zu reagieren, hieß, den Kränkenden mit Schweigen zu bestrafen. Ghosting gibt es schon länger, als man glaubt. So waren Konflikte in ihrer Familie immer gelöst geworden. Bei meiner Mutter trieb mich das so manches Mal schier in den Wahnsinn. Als Erwachsene ließ ich sie damit nicht mehr durchkommen. Bei Bruder und Schwester führte dieses Verhalten dazu, dass die beiden in dem Jahr, bevor meine Mutter verstarb, keinen Kontakt mehr hatten.

Als meine Mutter gestorben war, rief ich meinen Onkel an, um ihm die traurige Nachricht zu überbringen. Ich bin mir sicher, dass ihm der Verlust nahe ging, aber seine einzige Reaktion am Telefon war: „Oh, dann bist du ja jetzt Waise.“ Ich war irritiert, konnte ihm aber nicht wirklich böse sein. So, wie ich ihn kannte, war er einfach nicht imstande, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Er flüchtete sich, wie immer, in eine Plattitüde, um sich bloß nicht verletzlich zu zeigen. Wenn man seine Lebensgeschichte kennt, versteht man, warum. Doch in seinen letzten, verwirrten Monaten, so erzählten mir ein Nachbar und seine Betreuerin nach seinem Tod, suchte er immer nach seiner Schwester.

Emils Traumata: Gewalt in der Kindheit und im 2. Weltkrieg

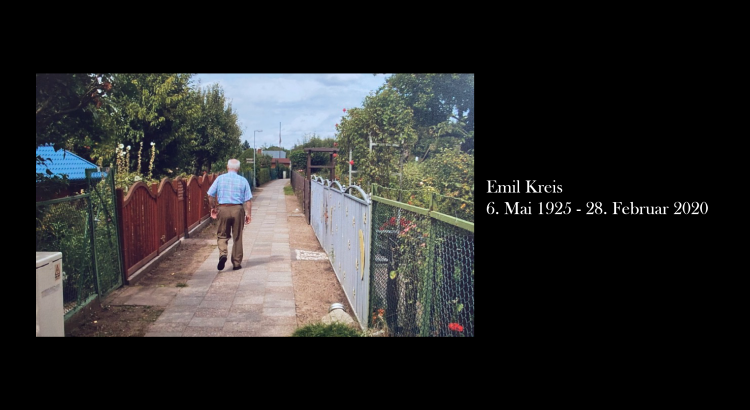

Mein Onkel wurde am 6. Mai 1925 in Akkermann (Bessarabien) als ältestes Kind der Familie geboren. Ihm folgten 1927 meine Mutter und 1929 meine Tante. Das Kinderleben in dieser Familie, so hat es mir meine Mutter erzählt, wurde durch den alkoholkranken und gewalttätigen Vater geprägt, der seine Frau und Kinder oft schlug. Seinen Zorn zog vor allem mein Onkel auf sich – wahrscheinlich, weil er der Älteste und ein Junge war. Aber das ist nur eine Vermutung. Mein Onkel musste schon sehr früh Arbeiten verrichten, für die er viel zu jung war und an denen er scheitern musste. Das Scheitern lieferte dann den Grund für Prügel mit Gürtel und anderen Gegenständen. Seine Schmerzen und die Demütigung ließ er sich meist nicht anmerken, weil er seinem Vater diese Genugtuung nicht geben wollte. Seine Strategie für das Leben. Und auch die seiner Geschwister.

Kaum 17 Jahre alt wurde Emil von den Nazis als Soldat eingezogen. Die Qualen im Elternhaus wurden jetzt durch den Terror des Krieges ersetzt. Seine Erlebnisse – Verwundungen, Verluste, Angst, Horror und vier Jahre russische Gefangenschaft – ließen ihn sein ganzes Leben nicht mehr los. Ich erlebte ihn oft in einer seltsamen Gefühlslage aus Kriegsnostalgie, -faszination, und -abwehr. Wenn er mit meiner Mutter über seine Erlebnisse „an der Front“ sprach, merkte man seine emotionale Erregung, aber er sprach über seine Erfahrungen fast immer so, als ob das alles ein großes Abenteuer gewesen sei. Als er aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde und nach Berlin kam, wo seine Eltern und Geschwister mittlerweile lebten, war er schwerkrank, und er erholte sich nur langsam.

Sehnsucht nach Normalität

Mit der Rekonvaleszenz begann der Neuanfang: endlich Normalität, Wohlstand, Unabhängigkeit und Liebe. Anfang der 50er Jahre machte er eine Lehre zum Elektriker und blieb bis zur Rente in seinem ehemaligen Lehrbetrieb. Irgendwann, wahrscheinlich auch in den 50ern, lernte er seine spätere Ehefrau Helga kennen und heiratete sie. Ich habe sie nicht oft getroffen, aber ich mochte sie nicht: Sie war eine dicke, aufgedonnerte Frau, die immer eine hochtoupierte Perücke, zu viel Parfum und Schmuck trug und einem das Gefühl gab, sie stehe über allem. Auch ihren Mann behandelte sie in meinen Augen nie auf Augenhöhe, sondern als Untergebenen, der für ihr Wohl zu sorgen hatte. Emils Loyalität zu seiner Frau verhinderte, dass er ihr auch einmal energisch entgegentrat. Die Beiden zogen gleich nach der Heirat in die kleine Weddinger Ein-Zimmer-Wohnung, in der Helga schon geboren worden war und lebenslang wohnte. Ein Umzug in eine größere und komfortablere Wohnung kam für Helga nie in Frage. Und damit auch nicht für meinen Onkel, der dort bis zu seinem Tod blieb.

Als Helgas Diabetes so schlimm wurde, dass sie intensiver Pflege bedurfte, übernahm mein Onkel diesen Dienst ganz selbstverständlich. Sie schlief auf der ausgeklappten Couch, er im Sessel, in einem Zimmer von vielleicht 17 Quadratmetern. Keinen Raum für sich selbst zu haben, keinen Rückzugsort – das stelle ich mir unerträglich vor. Mein Onkel Emil aber tat wie immer pflichtergeben seinen Dienst.

Nie aus dem Krieg heimgekehrt

Anfang der 2000er Jahre verstarb meine Tante. Seither lebte er allein. Er blieb in der Wohnung, als ob es galt, diese letzte Bastion seiner Frau und seines Lebens mit ihr gegen die bedrohliche Außenwelt zu verteidigen. Vielleicht fehlten ihm auch einfach nur die Kraft und der Mut, noch einmal etwas Neues zu wagen. Seine Zeit verbrachte er mit seinen Zinnsoldaten, Motivreihe 2. Weltkrieg, seiner kleinen elektrischen Eisenbahn, die aus Platzgründen auf der Unterseite des Küchentisches montiert war, oder mit dem Reparieren von elektrischen Geräten, die er sich aus dem Sperrmüll herausgefischt hatte. Auch Pistolen und Gewehre bewahrte er zuhause auf. Sie waren immer geputzt und einsatzbereit. Sich verteidigen zu können, war ihm wichtig. Verteidigen gegen wen? Der Feind blieb vage, aber es galt, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Die Angst, die er in der Kindheit und Jugend entwickelt und im Krieg gefestigt hatte, ging nie weg. Wenn er einmal ein Bier zu viel getrunken hatte, schoss er in der Wohnung auf imaginäre Ziele. „In Übung bleiben“, nannte er das. Erstaunlicherweise hat sich nie ein Nachbar beschwert. Wenn ich ihn besuchte, prüfte ich stets, bevor ich mich hinsetzte, ob er hinter dem Kissen vielleicht die Walter PK versteckt und vergessen hatte.

Ich habe ihn in seinen letzten Jahren nicht oft gesehen, weil ich selten in Berlin war, aber ich habe versucht, telefonisch und durch Briefe mit ihm in Kontakt zu bleiben. Zu telefonieren wurde aber immer schwieriger, weil er sich hartnäckig weigerte, sein Hörgerät zu benutzen, und entweder das Telefon gar nicht hörte oder nicht verstand, was ich ihn am Telefon fragte. Die einfachste Frage mindestens fünf Mal wiederholen – das war für mich eine Herausforderung. In seinem letzten Lebensjahr ging er nicht mehr ans Telefon. Ich versuchte, ihn zu erreichen, aber außer einem endlosen Klingeln bekam ich keine Antwort. Dass er das Telefon vielleicht nicht hörte oder keine Lust auf ein Gespräch hatte, dachte ich da noch. Also schrieb ich Karten. Als ich umzog, schrieb ich ihm meine neue Adresse und bat ihn inständig, sich doch einmal bei mir zu melden, weil ich mir Sorgen machte. Keine Reaktion. Jetzt doch beunruhigt bat ich eine Berliner Freundin, mal bei meinem Onkel vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu sehen. Sie rief mich direkt von dort an und sagte mir, dass sie Emils Namen nicht auf dem Klingelschild habe finden können und daraufhin bei Nachbarn geklingelt habe; die hatten ihr mitgeteilt, dass mein Onkel schon etwa ein halbes Jahr zuvor verstorben war. Ich hatte es nicht mitbekommen. Ich wurde nicht informiert. Obwohl in der Küche meines Onkels ein knallroter Ordner stand, in dem ich seine wichtigsten Papiere abgeheftet und – ganz vorn – auch meine Adresse als Notfallkontakt angegeben hatte.

Emils Ende

Damals in der Vorweihnachtszeit, als ich vom Tod meines Onkels erfuhr, machte ich mich zusammen mit meinem Mann daran herauszufinden, was meinem Onkel passiert und wie es gekommen war, dass ich nicht von Emils Tod erfahren hatte. Spontan gab ich den Namen meine Onkels bei Google ein, und ich erhielt tatsächlich einen Treffer: In einem Artikel einer Berliner Tageszeitung wurde von einer Andacht berichtet, die in Gedenken an die 51 Menschen stattgefunden hatte, die in Berlin mittellos, ohne Angehörige oder ohne Papiere im selben Jahr verstorben und in „Armengräbern“ bestattet worden waren. Sein Name war darunter.

Das machte mich sehr traurig: Mein Onkel war keineswegs mittellos, er hatte zwei Nichten, und ich war doch als sein Notfallkontakt im roten Ordner vermerkt! Das alles war so unfassbar. Deshalb brachten mein Mann und ich in einer Mail an das Bezirksamt unsere Bestürzung darüber zum Ausdruck, dass sich niemand, also auch keine Amtsperson, die Mühe gemacht hatte, nach den Angehörigen meines Onkels zu forschen bzw. den roten Ordner in der Küche meines Onkels zu sichten. Schnell bekamen wir eine Antwort vom Amt, die ein paar Fakten zum Tod meines Onkels lieferte wie den Ort und die Koordinaten der Grabstelle, den Namen der rechtlichen Betreuerin, die meinem Onkel kurz vor seinem Tod zugewiesen worden war, und den Kontakt zum Nachlassverwalter. Für die Behörde war damit alles Notwendige getan, um den Sterbefall abzuwickeln: Nach der Ehefrau oder dem Ehemann bzw. den Kindern und Kindeskindern von Verstorbenen wird geforscht, alle anderen Verwandten spielen für die Behörde keine Rolle. Vermutlich steht für sie die Suche nach Angehörigen im Vordergrund, die die Kosten der Bestattung übernehmen. Nichten gehören nicht dazu.

Das Telefonat mit der Betreuerin war recht unterkühlt, was wohl auch dem Umstand geschuldet war, dass sie meinen Onkel nur ein einziges Mal im Krankenhaus getroffen hatte – kurz bevor er verstarb. Sie erinnerte sich noch daran, dass er sehr verwirrt und aufgeregt gewesen war und dass er ständig nach seiner Schwester gefragt hatte. Einen Platz im Pflegeheim hatte sie ihm besorgen wollen. Doch dazu kam es nicht mehr. In einem schon sehr geschwächten Zustand starb er ein paar Tage nach ihrem Besuch.

Spurlos verschwunden

Der Nachlassverwalter war vom Bezirksamt bestellt worden, um sich um die Habseligkeiten meines Onkels kümmern und herauszufinden, ob genügend Geld da war, um die Bestattung zu bezahlen. Auch der Nachlassverwalter war nie vor Ort in der Wohnung, zum Beispiel, um nach Dokumenten oder ähnlichem zu suchen. Vielmehr gab er dem Vermieter meines Onkels ungesehen grünes Licht, die Wohnung zu räumen. Was aus den Sachen meines Onkels wurde, wusste er nicht; er ging davon aus, dass sie auf dem Müll gelandet waren. Und so blieb mir keine Erinnerung an meinen Onkel: keine Fotos, kein Buch, kein Teil der alten Eisenbahn. Nichts. Wo die Waffen meines Onkels geblieben waren? Keine Ahnung, es interessierte aber auch niemanden. Die Entrümpelungsfirma schickte dem Nachlassverwalter noch ein paar Fotos von der Habe meines Onkels. Auf einem sah man auch den roten Ordner. Er wurde ebenfalls achtlos entsorgt.

Nach Weihnachten konnte ich einen Nachbarn meines Onkels erreichen (alle anderen Nachbarn sind übrigens nie ans Telefon gegangen), der Onkel Emil lange kannte und auch ab und zu nach ihm geschaut hatte, der aber selbst, als es dem Onkel nicht gut ging, seine pflegebedürftige Mutter versorgen musste. Dieser Nachbar erzählte mir, dass mein Onkel in seinem letzten Lebensjahr dement gewesen und oft barfuß durch das Treppenhaus geirrt sei. Dass er in seiner Verwirrtheit die Telefonkabel herausgerissen und in allen Ecken nach seiner Schwester gesucht habe. Der Nachbar habe Onkel Emil oft wieder in seine Wohnung zurückgebracht und dort notdürftig versorgt. Er sei der Einzige gewesen, der sich ein wenig gekümmert habe, während alle anderen Türen im Haus geschlossen blieben.

Wer einen Krankenwagen gerufen hat, weil es meinen Onkel nicht gut ging, konnte ich nicht herausfinden. Leider kam die Hilfe für meinen Onkel zu spät. Er starb wenige Tage nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Die einzig versöhnliche Begebenheit, die ich zum Tod meines Onkels herausfand, war, dass die Hausverwaltung einen Zettel mit dem Datum der Beisetzung in den Hausflur gehängt hatte. Einige Nachbarn, so sagte mir der Nachbar, der sich gekümmert hatte, am Telefon, erwiesen meinem Onkel die letzte Ehre. So einsam das Sterben und der Tod meines Onkels auch waren: Ein paar Menschen, die ihn kannten, haben seiner bei der Beisetzung gedacht.

Was vom Leben bleibt

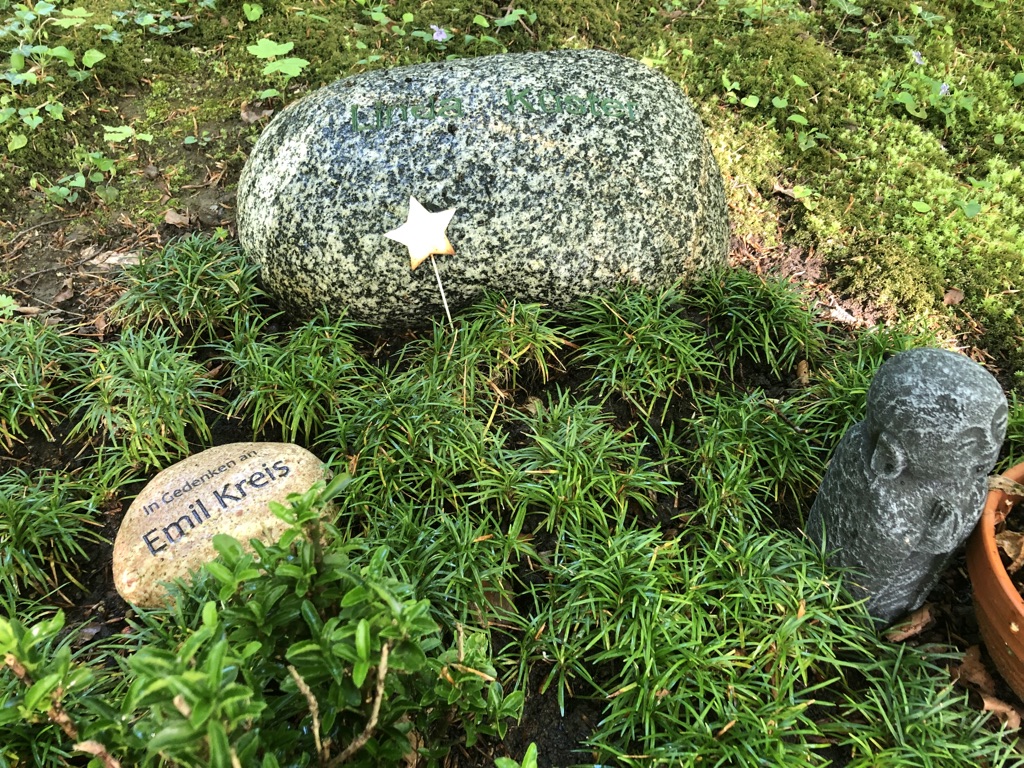

Ich denke oft an meinen Onkel und bin froh, dass ich durch Recherchen und Gespräche zumindest nachträglich ein bisschen an der letzten Phase seines Lebens teilhaben konnte. Jetzt, wo Corona nicht mehr so bedrohlich ist, werde ich bald nach Berlin reisen, um ein paar Blumen auf sein Grab zu legen. Und weil es schon in seiner Heimatstadt keinen Hinweis mehr darauf gibt, dass Emil Kreis dort einmal gelebt hat, so findet sich sein Name jetzt in Düsseldorf: Auf der Grabstelle meiner Mutter liegt ein Stein, der seiner gedenkt. Und obwohl das nur ein symbolisches Zeichen ist, gibt es mir das gute Gefühl, dass mein Onkel nun nicht mehr nach seiner Schwester suchen muss, sondern dass es jetzt einen Ort gibt, an dem beide vereint sind.